現代戰爭的樣貌,早已從過去前線士兵的駁火,轉向資訊與科技主導的「虛擬戰場」。包括無人機、感測網路、人工智慧(AI)與邊緣運算等科技的運用,使得今日的戰爭更偏向是演算法與感測器的較量,而非單純的火力對陣。在這樣的態勢下,累積科技技術實力,並運用新興科技來建立可嚇阻潛在敵人入侵的「威懾」(deterrence)力量,會是今日國防策略的重點。

例如美國國防科技新創公司Anduril透過名為「Lattice」的AI 平台,打造高自主性、可大規模生產的武器系統,包括支援陸地、空中、海上與水下的戰鬥與偵查或攔截系統,嘗試以科技創業模式顛覆傳統國防產業;除了強調快速迭代與量產能力,也號稱能以最少的人力部署完善的防禦甚至攻擊系統,採取「以質勝量」的AI驅動系統實現非對稱嚇阻。

如同Anduril創辦人Palmer Luckey所言,嚇阻的核心在於「讓對手認知到戰爭代價過高而不敢輕舉妄動」。他在8月初訪台時在台灣大學發表的一場公開演說中指出:「在倉庫裡積滿灰塵的彈藥,並不足以阻止一個有能力的敵人採取行動。現代軍隊越來越需要現代戰爭的工具:能追蹤威脅和攻擊資產的AI、能精準打擊數百英里外目標的自主系統、能抵擋複雜飛彈齊射和干擾攻擊的防空系統…」他表示,來自烏俄戰爭的教訓是,民主國家不應該解除武裝,而是須發展出壓倒性的力量,讓那些有意入侵的獨裁者在評估計算過後「知道自己贏不了、知道最好不要攻擊,那就是威懾。」

智慧國防科技概覽

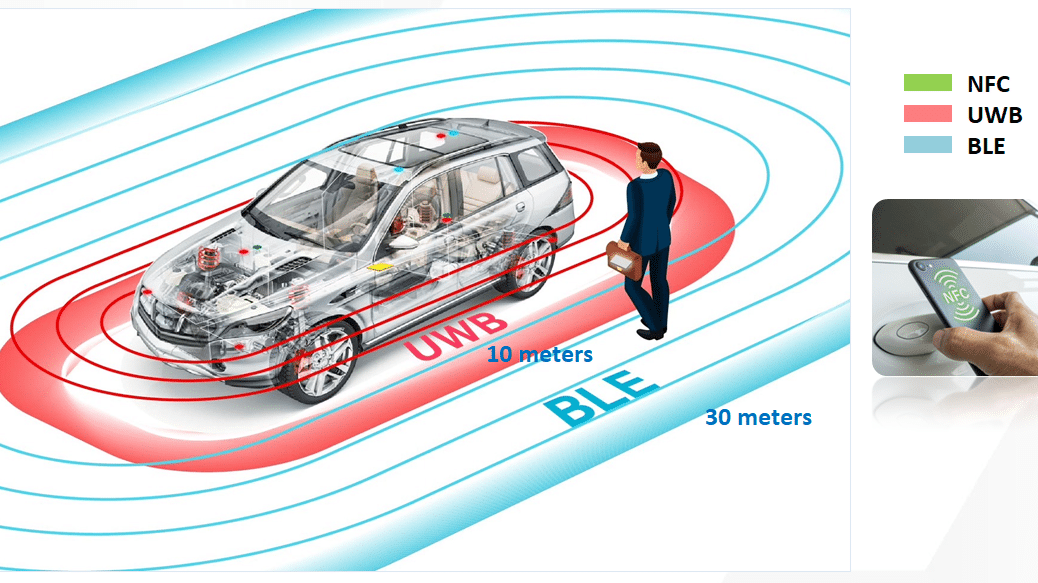

當前的智慧國防體系核心策略,是思考如何妥善結合AI與半導體晶片的運算能力,讓感測、辨識與決策能在瞬間完成;所謂的「C4ISR」現代軍事自動化系統──為指揮(Command)、控制(Control)、通訊(Communication)、電腦(Computer)、情報(Intelligence)、監視(Surveillance)、偵察(Reconnaissance)等7個英文關鍵字首字母的縮寫──可提供高度自動化的軍隊指揮作戰能力,透過運用各種現代科技提升指揮效率和作戰效果,並強化對戰場態勢的感知和反應能力。

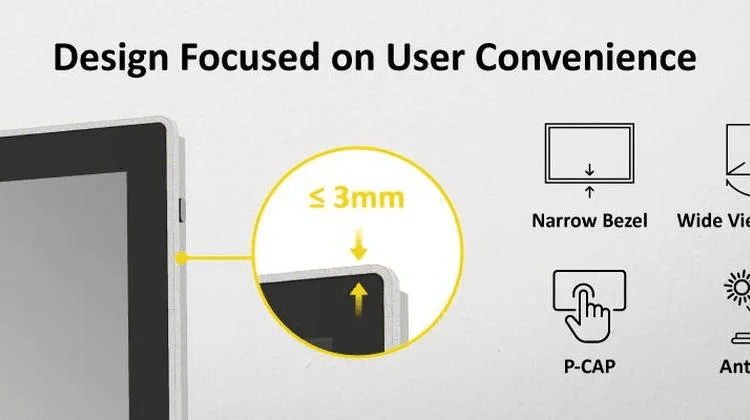

除了扮演軍事神經中樞,即時整合和分享資料,支援聯合作戰指揮,C4ISR也可作為執法及救援等行動的指揮通訊系統基礎;該系統架構正朝向模組化與跨域整合發展,AI在其中扮演關鍵角色,能夠快速處理來自衛星、無人機、雷達與地面感測器的大量資料。然而需要注意的是龐大即時資料流帶來的各種挑戰,包括考量資安風險、通訊協定的不一致,以及對高速晶片與低功耗平台的需求。

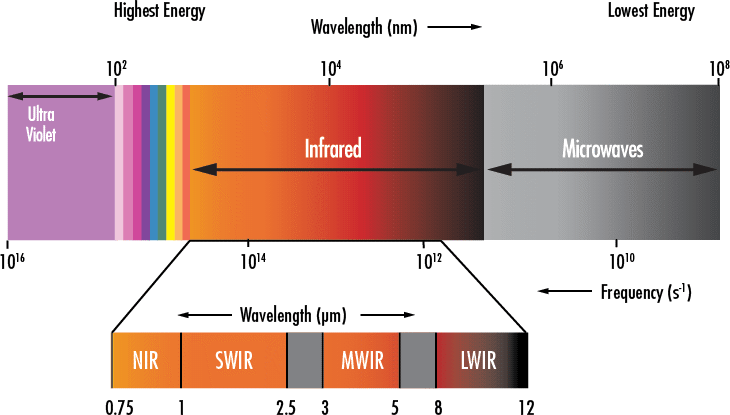

要打造新一代智慧 C4ISR 系統,除了需要高效能、高速運算晶片、低功耗邊緣 AI 平台、安全的通訊與儲存等硬體元件,也必須結合具韌性、具備資安防護機制的演算法與軟體架構。唯有透過軟硬體的協同運作,才能可靠支援前線無人機、地面感測器與後勤指揮中心之間的即時資料交換,並在複雜環境中維持穩定的辨識與決策能力。若再整合 LiDAR、聲波與光學影像等先進感測技術,C4ISR 系統不僅能在惡劣天候或複雜地形下維持精準偵測與追蹤,更能透過 AI 推論將資訊處理從「看見」提升到「理解」,甚至提前預測目標行動。

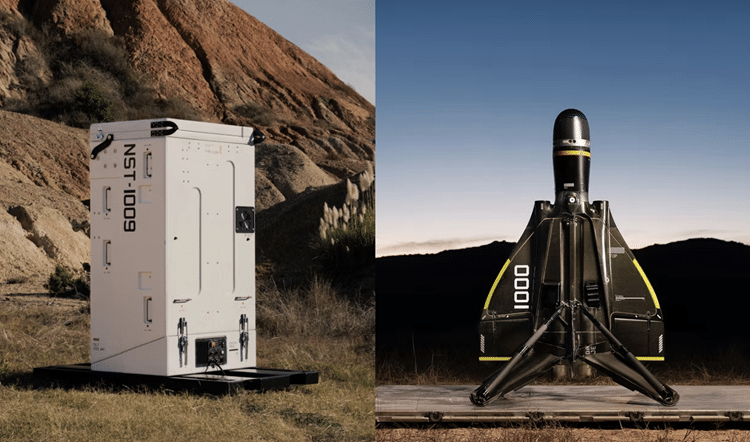

這樣的技術方向,已在業界獲得具體驗證。例如Anduril於今年5月發表的最新戰術級C4解決方案Menace-T,專為嚴苛環境設計,能在缺乏基礎設施的前線快速展開任務。以往需要數小時才能搭建繁複的通訊與運算設備,如今單一操作員僅需攜帶兩箱裝備,即可在數分鐘內完成部署,並運行完整的情報收集、加密通訊與即時目標追蹤系統。該方案不僅支援 Anduril的任務關鍵軟體,也可兼容第三方應用,並具備邊緣AI推論與學習能力,其小巧、堅固的設計,已在地面載具、海上船艦及多國聯合作戰中驗證其穩定可靠的效能,象徵前線C4系統能力正邁向「輕量化、即時化、無失誤」的新標準。

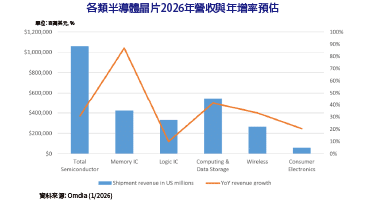

這些功能透過先進的半導體製程進行整合,不僅能縮小裝置體積與功耗,更將使得「智慧化」成為軍事裝備的基本條件;換言之,誰能在 AI 演算法與半導體製程上保持領先,誰就能在未來戰場上掌握主導權。憑藉在半導體設計與製造上的全球領導地位,以及軟體開發與系統整合的豐富經驗與技術實力,台灣正可在其中發揮優勢;更重要的是,這不僅是產業升級的契機,也是一場國防科技的「工業復興」。

結語:智慧國防的全民工程

Palmer Luckey在訪台專題演說中指出,台灣同時擁有技術、人才、資本與政策支持,具備將消費性與工業電子成功經驗轉化為智慧國防核心力量的條件。而對台灣民眾來說,防衛國土不僅僅是軍方的責任,更應該是全民的意志;這意味著,從機器人工程師、焊接工、軟體開發者到系統設計師,各領域專業皆能成為國防生態系的重要一環。投入其中或許艱難且伴隨風險,但若相信主權與自由值得捍衛,專業技能便是守護台灣最直接的武器。

透過開放性的邊緣AI、感測融合與模組化指揮控制架構,開發者與創客能快速打造具即時決策能力的原型系統,將創意轉化為實際技術與平台;如此台灣的國防科技佈局策略將更具韌性與本地創新色彩。對新一代工程師而言,這正是參與「國防產業再造」、建構下一代防衛體系的最佳時機。

(本文轉載自vMaker台灣自造者,原文連結:https://vmaker.tw/archives/75731)