本文將探討採用交替式降壓-升壓控制的優勢,並深入剖析影響降壓-升壓架構瞬態響應的控制侷限性, 以及優化各工作區域瞬態性能的策略。

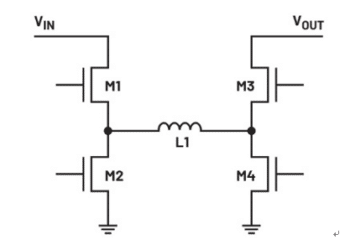

H橋降壓-升壓架構概述

H橋(H-Bridge)降壓-升壓積體電路(Integrated Circuit, IC)常用於電池電壓降至較低水準、但系統仍需維持恆定電壓或電流的應用中。當需要單級轉換且輸出電壓可能高或低於輸入電壓時,此類IC為理想選擇。此類IC可用於LED應用的電流源,將典型的先升壓後降壓的設計簡化為單級設計,具有成本優勢。

H橋降壓-升壓架構是將降壓和升壓電路整合成單一轉換器的複合結構,使用四個開關並透過偵測輸出與輸入之間的比率來確定工作模式。

H橋降壓-升壓轉換器透過切換多種模式來工作。當輸入電壓遠高於輸出電壓時,電路切換開關1和開關2以純降壓模式運行(圖1)。輸入電壓遠低於輸出電壓時,則切換開關3和開關4以純升壓模式運行(圖1)。當輸入電壓接近輸出電壓時,電路改以降壓-升壓模式運行。在此種模式下,有幾種方法可以控制開關以實現適當的調節。

降壓-升壓轉換器的工作模式

為了確定工作模式,電路必須感測輸出與輸入的比率。然後將該比率與內部設定值進行比較,以確定工作模式。通常,這些值會設定一定的滯後量,以確保在輸入電壓上升和下降時,不同工作模式之間能夠平滑轉換。

降壓區域工作模式

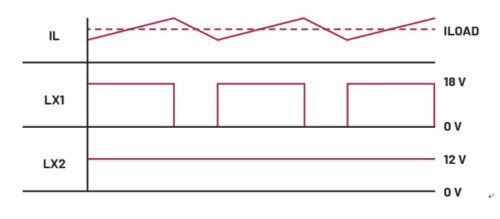

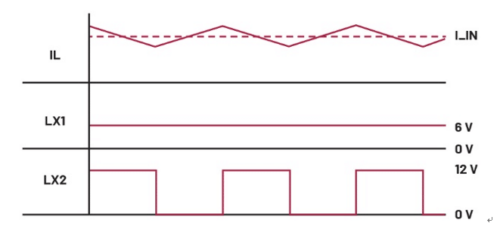

當降壓模式的內部比較器因輸出電壓顯著低於輸入電壓而觸發時,電路即作為純降壓轉換器運作。要在降壓區域工作,開關3必須保持導通,開關4必須保持關斷。隨後,開關1和開關2可如同一般強制脈寬調變(Forced Pulse Width Modulation, FPWM)降壓轉換器般切換節點LX1(Switch Node, 開關節點),如圖2所示。

升壓區域工作模式

當升壓模式的內部比較器因輸出電壓顯著高於輸入電壓而觸發時,電路即作為純升壓轉換器運作。當要在升壓區域工作時,開關1必須保持導通,而開關2必須保持關斷。隨後,開關3和開關4 可如同一般強制脈寬調變升壓轉換器般切換節點LX2,如圖3所示。

降壓-升壓區域

當輸出電壓接近輸入電壓(略高或略低)時,電路將在降壓-升壓區域工作。

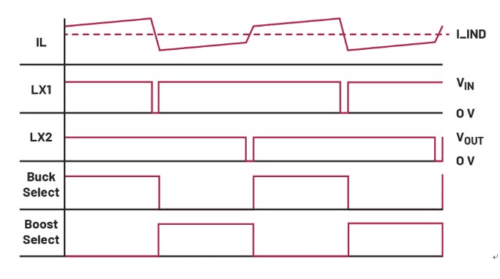

降壓-升壓交替控制

電路透過降壓-升壓交替控制來調節輸出。具體而言,電路初始時將運行降壓開關,而工作週期由補償電壓決定。降壓開關會在一個完整的開關週期內工作,完成後電路將切換至升壓側。一旦降壓側完成一個完整週期,升壓側將開始切換,其工作週期同樣由補償電壓控制。這種工作方式允許H橋兩側根據需要調整每個降壓和升壓脈衝,以達到調節輸出的目的。,由於H橋的每一半僅在另一側完成切換後才會動作,因此工作頻率實際上會減半,如圖4所示。

這種控制方法具有諸多優勢。首先是效率方面,由於在降壓-升壓區域開關頻率減半,開關損耗會隨之減少。在電磁干擾(Electromagnetic Interference, EMI)方面也有類似的改善效果。儘管開關頻率減半,但其始終保持一致,進而簡化了EMI問題。另外,此種方法還能改善瞬態響應。這是因為當輸出略高於輸入時,有效升壓工作週期會更短。因此,在此種控制方案中,降壓-升壓區域的右半平面零點(Right Half-Plane Zero, RHPZ)可保持在更高頻率。

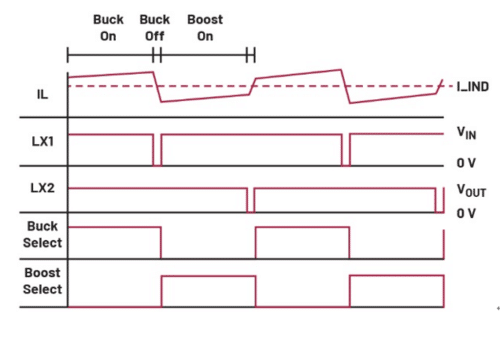

要瞭解電路在降壓- 升壓區域中的調節方式,不妨考慮輸入電壓(Input Voltage, VIN)略高於輸出電壓(Output Voltage, VOUT)的情況。在降壓-升壓週期的一開始,透過導通開關1和3來控制降壓側,這會使得電感電流以(VIN-VOUT)/L1的斜率上升至最大值。一旦降壓導通時間結束,控制迴路將關斷開關1並導通開關2。在降壓週期的關斷時間內,電感電流將以VOUT/L1的斜率下降至谷值,進而確定電感的峰對峰值漣波。

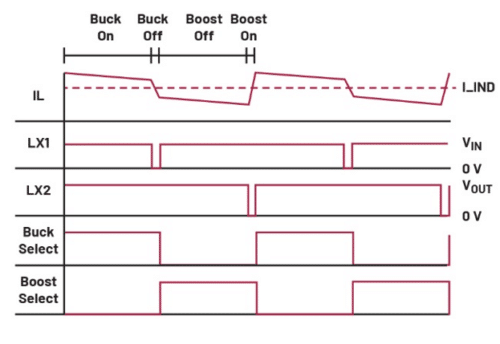

當降壓側完成一個完整的開關週期後,邏輯電路將切換至升壓側。升壓側首先會關斷開關2,並保持開關1和3導通,此一動作對應升壓的關斷時間。此時電感電流將以與降壓導通時間相同的方式上升,電流斜率為(VINVOUT)/L1。當升壓關斷時間結束後,控制迴路將透過關斷開關3並導通開關4來設定升壓導通時間,這會使得電感電流以VIN/L1的電流重新上升至降壓導通時間開始時的水準,如圖5所示。

接下來,考慮VIN略低於VOUT的情況。在此種情況下,每個開關週期保持不變。兩種情況的主要區別在於:當VIN>VOUT時,電感電流漣波由降壓關斷時間設定;而當VIN<VOUT時,電感電流漣波則由升壓導通時間設定。在降壓- 升壓區域中,H橋的降壓和升壓側工作頻率減半,電感電流漣波會翻倍(圖6),電感電流經歷完整的降壓和升壓週期後,才是一個完整的週期。

效率表現

在降壓-升壓電路中,當電路進入降壓-升壓區域時,整體功率級效率會下降。而採用交替控制時,降壓-升壓區域的效率可得到提升,這得益於降壓- 升壓區域內有效頻率的降低。例如, 在降壓工作模式下,若工作頻率為2.1MHz,則開關1和開關2每476ns完成一次開關動作。當電路在升壓區域工作時,開關3和開關4的工作邏輯相同。而在降壓-升壓區域工作時,此一機制仍然成立,只是此時開關會在兩側之間交替切換。這表示即使進入降壓-升壓區域,開關動作的頻率仍維持一致,進而使這種控制方法的效率更卓越。

瞬態響應表現

以下以輸出略高於輸入為例說明。此時電路處於降壓-升壓區域。由於電路的升壓作用強於降壓作用,升壓模式的RHPZ對電路的影響將更為顯著。而採用降壓-升壓交替控制時,這種影響將會減弱,因為在升壓區域,電感電流能夠以更長的時間斜坡上升。這也表示輸入電壓的變化對輸出的影響更小,原因在於電感電流可透過更長的斜坡上升時間,更快地補償輸入電壓的波動。

降壓-升壓電路的瞬態優化

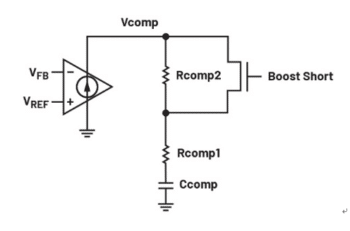

在對降壓- 升壓積體電路進行補償時,交越頻率的選擇必須考慮最壞情況下的負載、輸入電壓、輸出電容值和電感值。由於降壓-升壓積體電路可在升壓區域工作,最壞情況下的VIN可能使電路進入純升壓模式。當電路工作在純升壓模式時,會受到RHPZ的額外限制。由於RHPZ與電感充電和向輸出端傳輸能量之間的時間延遲相關,因此必須對迴路進行補償,使其頻率為該零點頻率的1/3至1/5。正因如此,即便在無RHPZ的降壓區域有更大頻寬可用, 降壓-升壓電路的瞬態響應仍會受到限制。通常,為了補償控制迴路,會使用由補償電阻Rcomp1和補償電容Ccomp 組成的阻容(Resistor-Capacitor, RC)補償網路,以提供合適的相位和增益。為了優化升壓和降壓區域的瞬態響應, 可在RC補償網路中額外增加一個電阻(Rcomp2),並在Rcomp2兩端並聯一個開關,使其根據電路工作區域來接入或關斷補償網路。當電路工作在升壓模式時,開關將Rcomp2短路,進而降低交越頻率;當電路進入降壓-升壓或降壓區域時,開關關斷,Rcomp2可進一步調整增益和相位補償,這將產生提高交越頻率的效果。此設計可使電路在升壓區域具備較低交越頻率,而降壓區域則維持較高交越頻率,如圖7。

平均電流控制迴路

降壓-升壓電路的控制迴路實現方式有許多種,其中最受關注的是平均電流模式控制,這種模式控制具備其他方式所不具備的諸多優勢。

抗雜訊能力

在平均電流模式控制中,電感電流會被感測並與補償位準進行比較,隨後輸入至包含RC補償網路的內部迴路誤差放大器。該積分器為內環提供高增益, 經補償的內部迴路訊號再與鋸齒波比較以生成工作週期。這種設計具備更強的抗噪能力,因為迴路調節的是平均電流,電感波形中的任何電流尖峰都會被濾除。以峰值或谷值電流模式控制為例,當感測到的電感電流相對於峰值或谷值較小時,若感測電流上的任何尖峰未經過前沿遮蔽或濾波處理,可能會導致採樣錯誤,進而削弱抗雜訊能力。即便採用濾波措施,在低負載電流下,斜率補償量相對於感測訊號可能過大,也會造成調節偏差增大。

最小導通時間和最小關斷時間

平均電流模式控制在內環電流迴路中採用積分器,並將鋸齒波輸入比較器以生成工作週期,其最小導通時間和最小關斷時間顯著小於峰值電流或谷值電流模式。後兩種模式因配置前沿遮蔽等電路,最小導通/關斷時間會更長。

無需斜率補償

平均電流模式控制無需斜率補償,由此簡化了最大電流限制的設計,因為其不再受附加斜率的影響。由於無需斜率補償,相較於峰值電流模式,平均電流模式在不連續導通模式(Discontinuous Conduction Mode, DCM)下也具有更良好的性能,而峰值電流模式中斜率補償量可能在感測訊號中占比較大。

並聯操作

多轉換器並聯運行時,平均電流模式控制可實現最佳均流效果。這是因為外部迴路會設定各轉換器的平均電流,而峰值或谷值電流模式由於各轉換器電感存在細微差異,則會導致電流出現偏差。

降壓-升壓設計實例 補償調整與優化

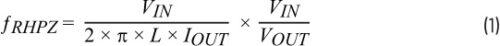

本設計實例的目標為建立一個電路, 其VIN範圍為6V至18V,VOUT為13V, 負載為2.5A,需儘量減少輸出電容, 而且要使VOUT pp在±5%以內。若要將輸出電容最小化,可先選擇2.1MHz的開關頻率。在2.1MHz頻率下,電感值通常選用1μH。VOUT限值允許650mV的瞬態波動。為估算所需的輸出電容,首先需考慮最壞情況的VIN,這種情況會使電路處於升壓區域。在升壓區域中, RHPZ可透過公式1計算。

透過求解RHPZ並將其除以5,可將升壓區域的交越頻率設定為35 kHz。輸出電容可透過公式2進行估算。

透過該公式得知電容為17.5μF。向上取整為22μ F。選定元件後,可從升壓區域開始設計補償網路,以實現35kHz的交越頻率。

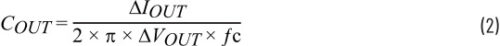

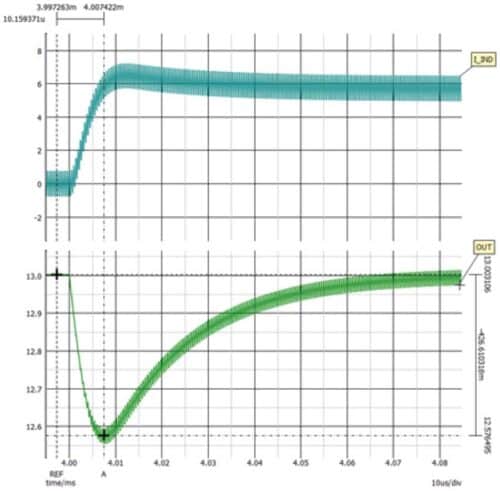

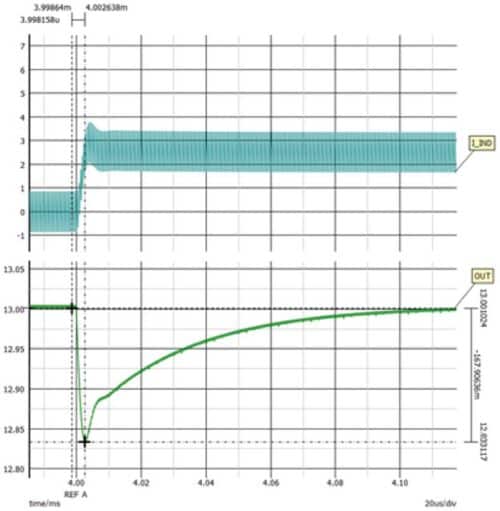

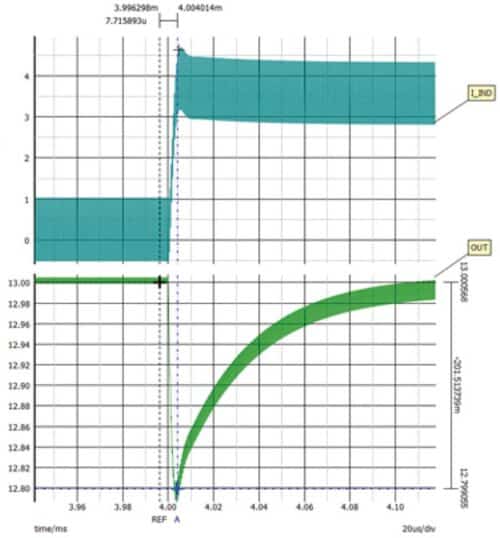

選定Rcomp和Ccomp後,就必須針對18VIN的降壓區域對電路進行補償。由於該區域不存在RHPZ,因此將交越頻率選為100kHz,隨後可調節Rcomp2來實現此一交越頻率。一切就緒後,需檢查每種情況下的瞬態響應。由於增加了Rcomp2,降壓區域和降壓-升壓區域中的瞬態響應得以改善, 如圖8至圖10所示。

相較於傳統控制方法,交替控制具有諸多優勢,包括改善瞬態響應、提升效率、簡化設計及降低電磁干擾(EMI) 等。透過增加補償電阻Rcomp2來拓展控制迴路頻寬,也可進一步提升降壓- 升壓電路的瞬態響應特性。

(本文作者為ADI應用工程師)