為了提高一般製造業工廠的盈利能力,預防故障與支援除錯後迅速恢復的「設備維護」措施變得極其重要。而設備維護措施面臨的迫切議題包括:隨著工廠設備日益複雜化且規模化,導致設備維護技術越來越精細;以及隨著勞動人口減少而亟需節省勞動力等。

對此,以物聯網與感測技術及感測器數據為基礎的預測性維護(Predictive Maintenance, PdM),作為應對上述議題的手段之一,正受到業界廣泛關注。另一方面,近期因公私營部門數位轉型(DX)的熱潮,設備維護的數位轉型不斷推進,作為核心的PdM也日益受到重視。

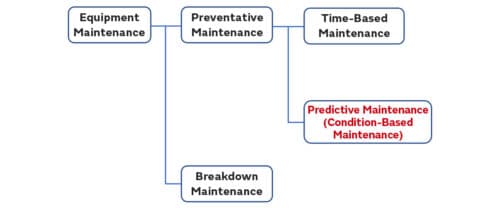

預測性維護定義及其地位

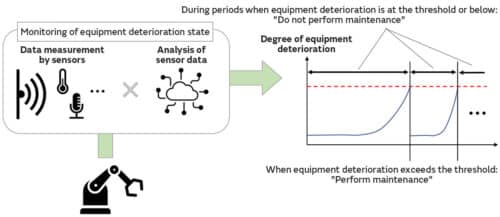

目前普遍按照圖1所示分類各式維護方法,預測性維護PdM屬於預防性維護的一部分,有時也被稱為狀態基準維護(Condition-Based Maintenance, CBM)。

PdM被定義為針對根據感測器獲取的參數變化、偵測到的劣化狀態進行維護(英國標準)。PdM是基於實際數據來決定是否進行維護,因此與其他維護方法相比,PdM被視為基於合理標準的維護方法(圖2)。因此,PdM的核心是能夠掌握設備狀態的各種感測器,以及能夠根據這些數據決定是否進行維護的判斷技術。

使用的感測器與數據分析技術

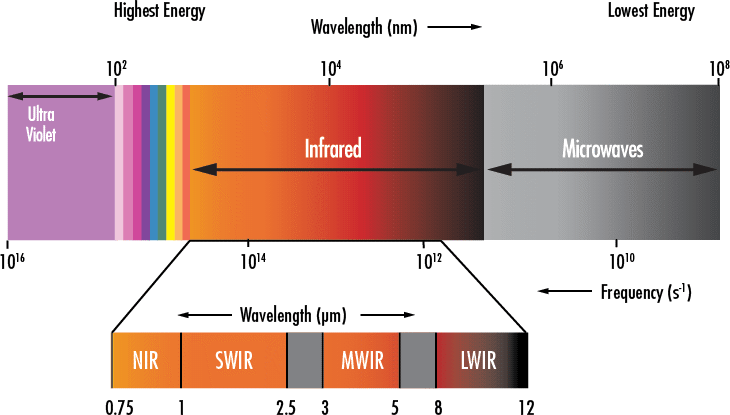

PdM運用各種感測器,但一般來說,主要使用專門偵測設備運行特定現象的感測器。典型的例子是偵測運行中產生的熱量和振動的熱感測器和振動感測器。如以下段落所述,除了根據維護目標選擇及安裝感測器的位置外,感測器本身的價格也是一個重要關鍵。

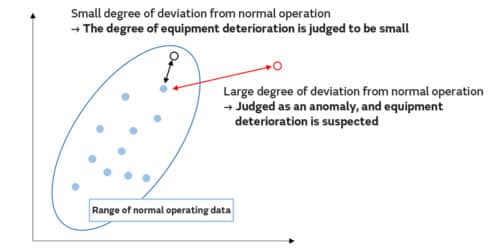

與感測器相同,PdM還運用多種數據分析技術。其中一個典型例子是異常偵測(Anomaly Detection)技術。異常偵測為量化特定數據偏離正常數據的程度(即偏差程度),來判斷特定數據是否為異常數據。另一方面,偏離正常運行狀態的程度也可以作為設備劣化的一項判斷標準。因此,設備劣化可以說是與PdM的目的間存在很強的關聯性(圖3)。需要注意的是,偏差程度可以使用原始感測器的數據計算,也可用預處理後的數據(例如雜訊去除)或從數據中汲取出的特徵(如週期性)作為單獨的數據進行計算。

導入PdM前的預先作業

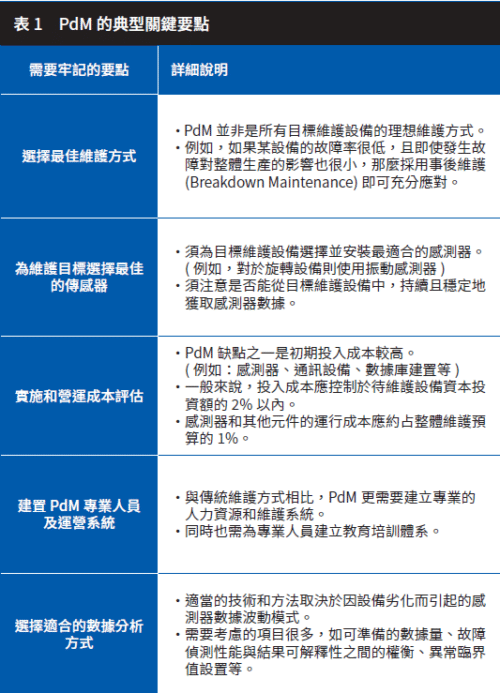

支援PdM的感測器和數據分析技術正在日新月異地發展,各公司提出多樣化的解決方案服務。然而,並不是導入這些服務就能輕鬆實現PdM。表1總結在實施PdM時需注意的典型關鍵要點。在考慮實施PdM時,請務必先參考此表。

最佳的PdM方案會根據需維護設備的特性、預算和資源情況而有所不同。因此,比起由上而下的方式推動PdM和相關服務,更需要與相關方事先充分討論可行性,尋求適合公司需求的PdM解決方案。

PdM設備維護備受關注

在工廠生產設備維護需求日益精細化,且追求節省勞動力的社會背景下,此種PdM設備維護方法備受關注。PdM透過感測器與其測量到的數據,釐清設備劣化狀態,並根據結果和佐證來決定是否進行維護,是一合理的維護方式。

PdM的兩大核心技術是物聯網/感測技術和數據分析技術。這些技術正在日新月異地發展,此二技術可以說是掌握設備維護是否能進一步達到精細化和節省勞動力的關鍵。

另一方面,在實施PdM之前需要考慮許多關鍵要點。如果忽視這些要點、又以由上而下的方式推行PdM,可能面臨設備維護成本效益降低的風險。

每家公司的設備維護情況各不相同,包括工廠設備、生產系統、供應鏈、預算和人員。重新考慮哪種維護方式最適合公司是相當重要的,例如每種設備適合哪種維護方式,以及需要什麼樣的系統才能透過PdM實現更複雜、更省力的維護等。

資料解析技術與具體方法

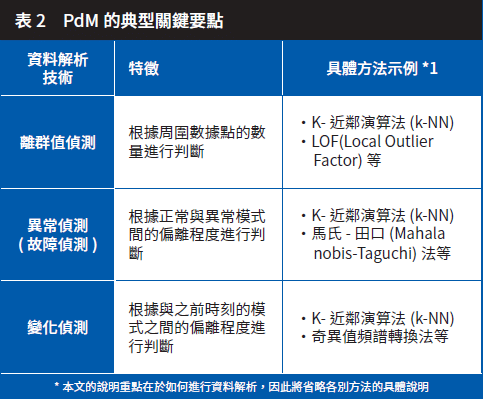

導入預測性維護時有許多考慮要點,其一是選擇合適的資料解析方法。預測性維護進行資料解析的目的是正確偵測感測器數據中出現的設備劣化跡象。為此,仔細觀察感測器數據,理解設備劣化造成的波動型態特徵,並選擇適合該特徵的資料解析方法是非常重要的。

表2為預測性維護常用的資料解析技術清單。除了表2所示資料解析技術外,還有對故障部位和種類進行分類的故障分類方法等,但如果計畫從現在開始導入設備維護DX,可以先考慮表2所示技術即可。另一方面,關於具體方法,以下所示只是其中一部分,實際上業界已經提出各式各樣的具體可行方法,選擇相當多。

然而,直接從表1選擇資料解析技術或特定方法並非好主意。因為大多數情況下,最初選擇的方法並不合適,導致大量重工,因此浪費許多測試所花費的成本與時間。

想實現透過感測器數據與資料解析進行預測性維護,應從表2所示的技術方法中,選擇並適用維護物件設備及從中獲得的感測器數據的技術和方法。選擇適合用於待維護設備及獲取到的感測器數據的技術和方法。

預測性維護的資料解析

根據圖4,以下是PdM資料解析流程說明。

使用感測器進行資料收集

如果沒有感測器數據,資料解析就無法開始。應根據需維護物件設備選擇並設置合適的感測器,並確保數據能按照最初預期地正確收集。

發現並分類異常模式

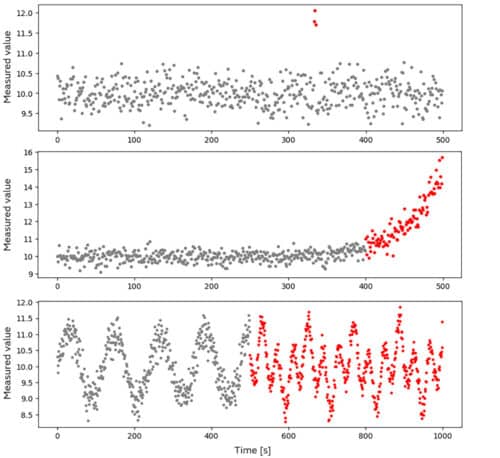

接著,發現並分類數據中出現的異常模式。作為示例,圖5顯示感測器數據出現的典型異常模式。

進行Step2的方法有很多種,其中資料視覺化和目測觀察是最基本且有效的方式。這一步驟中,判別並分類觀察到的異常模式是選擇合適資料解析方法的重要標準,如Step3。

下文假設已經發現並分類預計偵測到的異常(設備劣化或故障等)現象。

本文中作為觀察對象的「異常」:感測器數據值中出現的異常是與設備正常稼動狀態下測量的感測器數據值和時間序列趨勢不同的情況,有以下兩種含義:

(a)因設備劣化或故障導致的異常

(b)由於上述(a)以外的因素導致的異常

(例如,由於運營改善或設備維修,而導致人員、生產機械、材料、方法等變因)

在預測性維護中,經常會將(a)的異常作為偵測物件,因此本文針對(a)類異常進行解說。

而在實際運作中,需要先確定感測器數據值中出現的變化是(a)的異常還是(b)的異常。不過,一般情況下,僅根據感測器數據難以判斷發生了哪種異常,因此需要適當地參考維護記錄等進行判斷。

選擇資料解析技術

在Step2中掌握了異常模式後,進入選擇資料解析技術的階段。如上所述,出現的異常模式是選擇適用的資料解析技術之重要基準,因此,下面將介紹適合圖5所示的每種資料解析技術。

.突然出現的離群值異常(圖5上段)

如果異常以突發離群值的形式出現,則可以考慮使用稱為離群值偵測的資料解析技術。

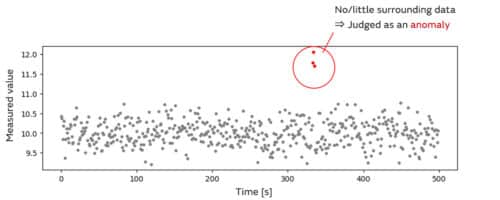

在離群值偵測中,當目標數據周圍幾乎沒有或只有少量數據時,即可判定為異常(圖6)。請注意,如果可以標記為正常標籤,也可以應用以下步驟3之(2)中的異常檢測方法。

特徵:無需將數據標記為正常或異常,適用於此技術的數據收集難度較低。

注意事項:正常數據被誤判為異常的風險較高。

.以飄移形式出現的異常(圖5中段)

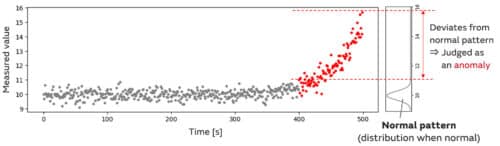

如果異常持續變化(如飄移),則無法使用離群值偵測,應考慮使用異常檢測。在異常檢測中,異常是根據與正常模式的偏差程度來判定的。

按照同樣的思路,如果有足夠的異常數據,也可以考慮進行故障偵測,即根據與該模式的相似程度來判斷異常。但在這種情況下,需要一定量的異常數據,而此類情況通常並不常見,因此在應用時需謹慎。

特徵:根據與正常模式偏離的程度或相似程度來偵測異常(圖7),因此可以應對飄移等變化。

注意事項:需要明確定義參考源—正常模式並標記標籤,因此與離群值偵測相比,資料收集和整理的難度與成本略高。

(在故障檢測的情況下)只有獲得足夠的設備劣化、故障的異常數據時,才能考慮應用。

.以趨勢變化形式出現的異常(圖5下段)

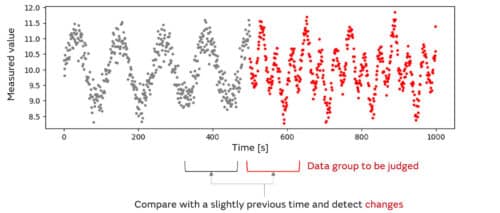

如果異常數據與正常運行數據範圍差別不大,只有趨勢(如斜率、週期、波動模式等)的變化,那麼僅依靠單一數據資料進行判定的離群值檢測或異常檢測恐不適用。在這種情況下,可考慮運用變化檢測技術。

與前面提到的技術不同,變化偵測採用的是同時對多個數據資料進行整體評估的方式。藉由將待判定數據組與稍早時間的數據組進行比較,可以檢查趨勢是否發生變化(圖8)。

變化檢測還能運用在一定數據範圍內持續超出正常運行範圍時,當設備或測量對象的特性,即使在正常運行中也可能出現一次性離群值時,此種方法將非常管用。

特徵:專門檢測趨勢在某種程度上連續變化的異常情況。

注意點:不適合用於偵測突然、一次性的異常。

選擇資料解析方法

選擇好資料解析技術後,下一步是選擇具體的方法。因為沒辦法涵蓋各式方法的所有選擇基準,因此,以下介紹選擇方法時應考慮的兩個要點。

- 根據方法假設的先決條件

典型的例子是某方法假設數據遵循特定分布。如果這一前提未被滿足,可能會導致無法正確檢測異常。例如,表2中作為具體異常檢測方法示例的Mahalanobis-Taguchi方法可以應用於多種情境,但它假設數據遵循正態分布。因此,僅僅因為該方法被廣泛使用而選擇它,如果數據不符合正態分布,也無法正確檢測異常。因此,務必確認數據是否滿足所需的先決條件。

- 方法的可解釋性

資料解析的最終目的是實現預測性維護PdM,因此若已被判斷為異常,是否根據該結果進行維護的決策,仍需由人力來完成。基於這一點,應優先考慮使用容易解釋異常判定依據的方法,以便進行維護操作。

然而,在某些情況下,可解釋性與偵測異常的能力間存在權衡(Trade-Off)。應該優先考慮哪一方面,需要視具體情況而定,因此數據分析師和執行PdM的人員應充分協調,確保雙方在理解和認知一致。

本文說明了預測性維護使用的典型資料解析技術、方法及選擇流程。選擇資料解析方法的訣竅就是不要直接選定某種方法。應先仔細確認感測器是否能獲取預期資料,以及觀察異常具有哪些特徵,那麼定能降低重工。一旦完成這一步,適用的技術和方法會更明確。

當前,業界往往將重點集中在機器學習、深度學習等分析方法。然而,欲透過感測器數據與資料解析實現預測性維護,不僅要了解各式分析方法,還要掌握選擇適當方法時應注意的事項。

(本文由村田製作所提供)