每年,世界經濟論壇(World Economic Forum, WEF)所發布的《十大新興科技》報告,皆被視為全球科技創新脈動的風向球,2025年版報告由WEF與Frontiers合作撰寫,除了從技術成熟度、社會影響力與應用潛力三大面向篩選出最具轉型力量的十大技術外,更首次導入生態系統準備度圖譜與戰略展望分析,展現了科技與政策、產業與社會之間的高度互動與依賴關係,本文整理這份報告的重點技術,更從其背後展現的未來趨勢出發,分析其對產業格局、供應鏈主權、以及治理挑戰的潛在影響。

技術整合加速 材料與能源融合創新

在傳統產業中,材料與能源向來是兩個獨立考量的設計領域。然而2025年十大新興科技之一,結構性電池複材(Structural Battery Composites, SBCs)正在徹底打破這個界線。所謂結構即電池,指的是車體、無人機機翼、甚至建築物外殼的負重材料本身,也同時具備儲能功能。這意味著,我們不再需要在電動車底盤安裝額外電池模組,而是能將電池直接融合於車體結構當中,既節省空間又能減重增效。

這項技術的潛在影響極其深遠。根據世界經濟論壇的數據,若電動車重量降低10%,續航力可提升約6至8%;若應用於航空業,甚至可達15%的燃料效率改善。在減碳壓力日益高漲的今日,這類能同時實現機能與環保雙重目標的設計邏輯,將可能改寫運輸工具的開發標準。然而,其挑戰也不容小覷,目前SBC的材料(如碳纖維、導電聚合物)仍存在製造成本高、回收困難、安全標準未明等問題。報告強調,要實現產業化應用,必須同步建立新材料的結構與電力安全標準,並研發出可大規模量產的製程,因此,這項技術雖仍在試驗階段,卻具備重設產業設計規則的長期潛力。

生物科技跨足 工程型活體療法啟動

工程型活體療法(Engineered Living Therapeutics)代表了生物醫療技術的一場典範轉移。傳統藥物需要在工廠中製造、包裝、配送,患者還需定期服用或注射。但這項技術所設計的是在人體內自行製藥的微生物,能根據身體狀況自動啟動、調控、甚至停止藥物釋放,猶如一支部署在人體內的智慧醫療部隊。

這樣的創新不僅節省高昂的藥物製造成本,還可大幅減少用藥副作用,提升慢性病治療的依從性。舉例來說,芬蘭新創Aurealis Therapeutics已進入二期臨床試驗,利用基因改造的乳酸菌來同時釋放三種治療蛋白,治療糖尿病足部潰瘍。而日本NEC則透過改造沙門氏菌來啟動人體免疫機制對抗癌細胞。這場生技革命也意味著製藥供應鏈的重構:從集中式工廠生產,轉向分散式、患者內部的在地製藥,未來甚至可能出現個人化微生物庫,根據基因與生活習慣調配微生物組合,然而,這類設計也引發倫理與風險爭議:微生物若在體內異常繁殖怎麼辦?其基因是否有可能水平轉移?這些問題都迫使監管機構加速制定新型療法的風險沙盒與試驗指引。

綠色轉型推手 重工業與農業再定義

面對氣候危機與糧食安全雙重挑戰,2025報告特別提出兩項對環境衝擊極大的工業轉型技術:其一為綠色固氮,其二為先進核能技術,這兩項技術分別針對農業與能源系統進行深度革新,綠色固氮技術的目標是擺脫百年來仰賴天然氣的哈柏-波許法,透過生物、光能與電化學等低碳途徑直接從空氣中製取氨。這不僅能大幅降低全球2%能源消耗、3%碳排量,更能在地化肥料生產,提升農業韌性,尤其對依賴進口肥料的國家而言具有戰略意義。

而先進核能特別是模組化小型反應爐SMRs則是綠能系統的重要補強。SMR具備建置快、模組可標準化、安全係數高等特點,未來可搭配綠氫、海水淡化與製程熱整合,支撐港口、重工、偏鄉與軍事基地的低碳能源轉型。不少國家已投入重大資源部署,例如中國、加拿大與阿聯酋皆將SMR納入國策,預期2030年前進入商轉。

生成式技術新課題 信任與治理再建立

當ChatGPT與Midjourney等生成式AI工具風靡全球,可信任的內容來源成為數位時代的新戰場。報告提出的生成式浮水印技術(Generative Watermarking)被視為對抗AI造假、虛構資訊與數位偽證的關鍵基礎建設。

這項技術能在AI生成圖像、音訊或文字中嵌入不可見的數位簽章,用以追溯內容來源、確保真偽與完整性。若未來能被跨國平台(如YouTube、Meta、TikTok)廣泛採納,將可能成為數位身分認證的新準則。然而,它也帶來一系列治理難題:誰有權嵌入或驗證浮水印?這是否會成為政府資訊審查的新工具?資訊自由與驗證真實之間的拉扯,將是一場新世代的社會協議挑戰。

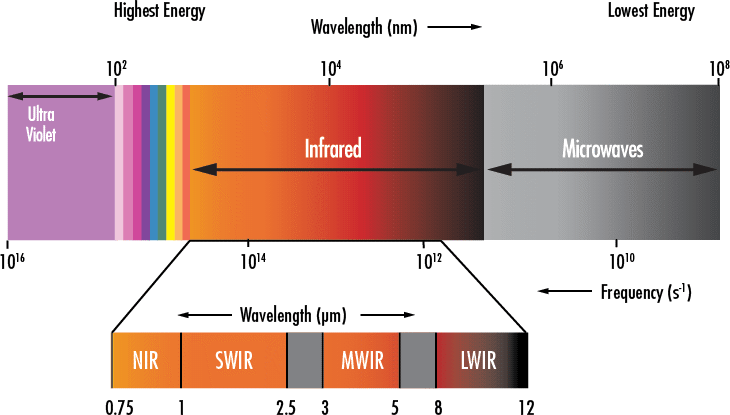

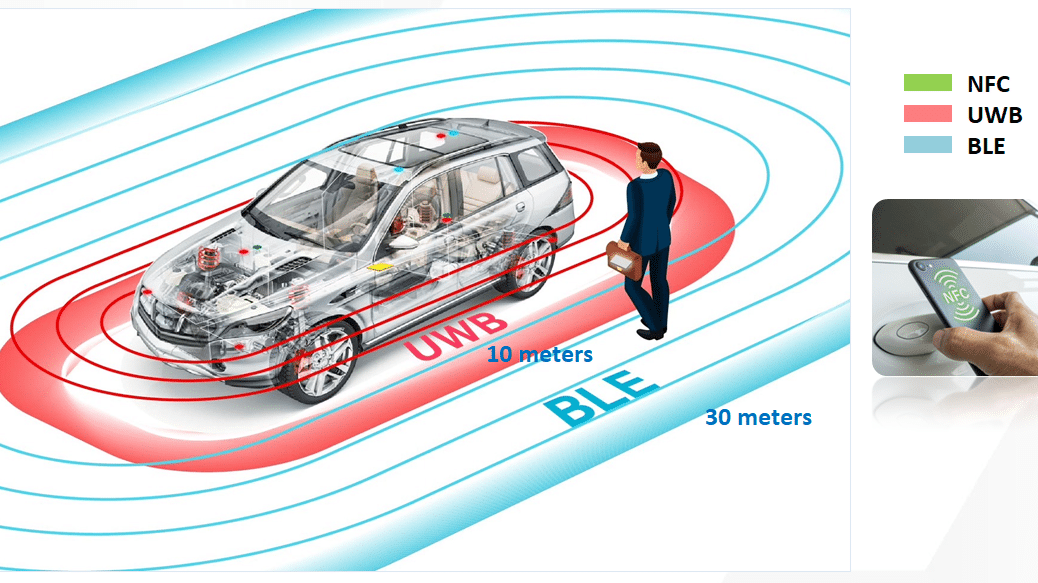

與此同時,協作型感測技術則呈現出另一種對真實的感知方式。透過遍布家庭、車輛與公共空間的感測器,結合AI運算,能達到即時、分布式的環境與行為感知。此系統有助於建立災害預警、健康監控與智慧城市系統,但也引發對個人隱私與感測器治理的高度關注。未來的關鍵問題在於:我們要怎麼設定AI知道的範圍?而這些數據,誰能使用、如何刪除、又該儲存多久?

從技術選單走向治理藍圖

與以往單純介紹創新技術不同,2025年的報告更強調系統性推動的條件與挑戰。每一項技術都附有一份生態系統成熟度雷達圖,從社會接受度、技術成熟度、環境可行性、經濟誘因與政策支持五大面向進行評估。這不只是為企業提供策略布局方向,更為政府提供政策設計的起點。

舉例來說,許多新技術在技術與市場上已具備可行性,但政策與社會接受度仍明顯落後。如自主型生化感測器具備強大應用潛力,但若無明確資料治理規範與倫理審查架構,其商業化過程將步履維艱。同樣地,先進核能技術雖已有安全進展,但需面對輿論信任與社區參與等挑戰,此報告實則呼籲決策者與創新者思考:我們不是缺乏技術,而是缺乏「促進技術落地的制度架構」,創新應不再僅由實驗室與創業公司主導,而需納入公民社會、產業聯盟與監理機構的跨界共構。

2025年十大新興科技報告所描繪的,不僅是一系列技術突破,更是一幅全球治理重新編排的藍圖。這些技術的真正價值,並不僅在其商業化潛力,而在於其迫使我們重新定義技術—社會—制度之間的關係。在這個多變的年代,能主導未來的人,將不是技術的唯一開發者,而是能整合政策、產業、倫理與公眾意志的系統設計者。我們不僅需要更多的工程師與企業家,更需要科技戰略家、政策規劃師與制度設計師,為科技的擴散提供穩定的公共基礎,接下來十年,誰能在技術創新的同時領導社會制度的更新,誰就能掌握真正的未來。

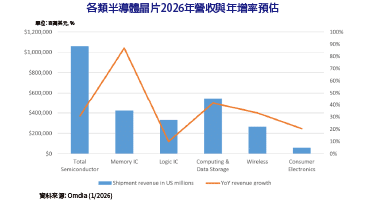

對電子製造業的影響

將上述科技放入電子製造業的產業脈絡中觀察,可以清楚地發現這波技術浪潮不再只是延伸過去更快、更小、更省電的硬體進程,而是正在推動電子製造邁向跨材料、跨功能、跨系統的全方位重構。許多過去被視為終端設備附加功能的設計,未來將成為核心規格,而電子製造業的角色,也將從純代工生產者轉變為技術整合與信任建構的關鍵節點。

首先,從結構性電池複材SBCs談起。這項技術代表一種對產品設計邏輯的徹底挑戰。對電子製造業而言,過去習慣的功能模組分層裝配將被整合式材料功能設計取代。若未來筆電、手機甚至機器人等裝置的外殼本身就能儲電,則電池模組將不再是一個獨立的元件,而是融合於機構與機能之間的新型結構。這不僅影響製造流程,也將改變材料供應鏈的選擇,迫使代工廠與品牌商共同投入碳纖維、導電聚合物等新材料的研發與導入。對台灣而言,這是一場從電子代工大國進入高階材料與設計整合競技場的契機與壓力。

其次,生醫與感測類技術的快速進展,亦正重新形塑電子製造業與醫療、農業、環境監測等傳統「非電子」領域的邊界。像是自主型生化感測技術,正催生一類全新的穿戴裝置、健康追蹤器與智慧感測網路。這些設備不僅需要即時監測人體或環境的化學變化,還必須具有微功耗、無線傳輸、耐候性與長時間穩定運作等複雜條件。對電子製造業而言,這意味著感測元件不再是附加模組,而是核心產品的一部分。製造商須與生技研發團隊密切合作,掌握MEMS、微流體、感測介面處理與模組封裝等關鍵技術,否則即可能被邊緣化於未來的高值市場之外。

更進一步來看,像奈米酶(Nanozymes)與綠色固氮這類技術雖然本身與電子製造關聯看似較遠,但其衍生的化學催化應用,卻正可能影響電子產業鏈中的前處理與清洗流程。電子製程中所使用的許多高污染化學劑(例如蝕刻液、剝離劑等),在面對日益嚴峻的碳盤查與環境稽核壓力下,將逐漸難以為繼。若能導入低溫、低耗能、可回收的新型催化系統,不僅可提升製程良率,也有助於建立更符合法規與ESG規範的製造體系。換言之,即便這些技術並非由電子產業發展而來,卻可能成為下一階段綠色電子製造的突破口。

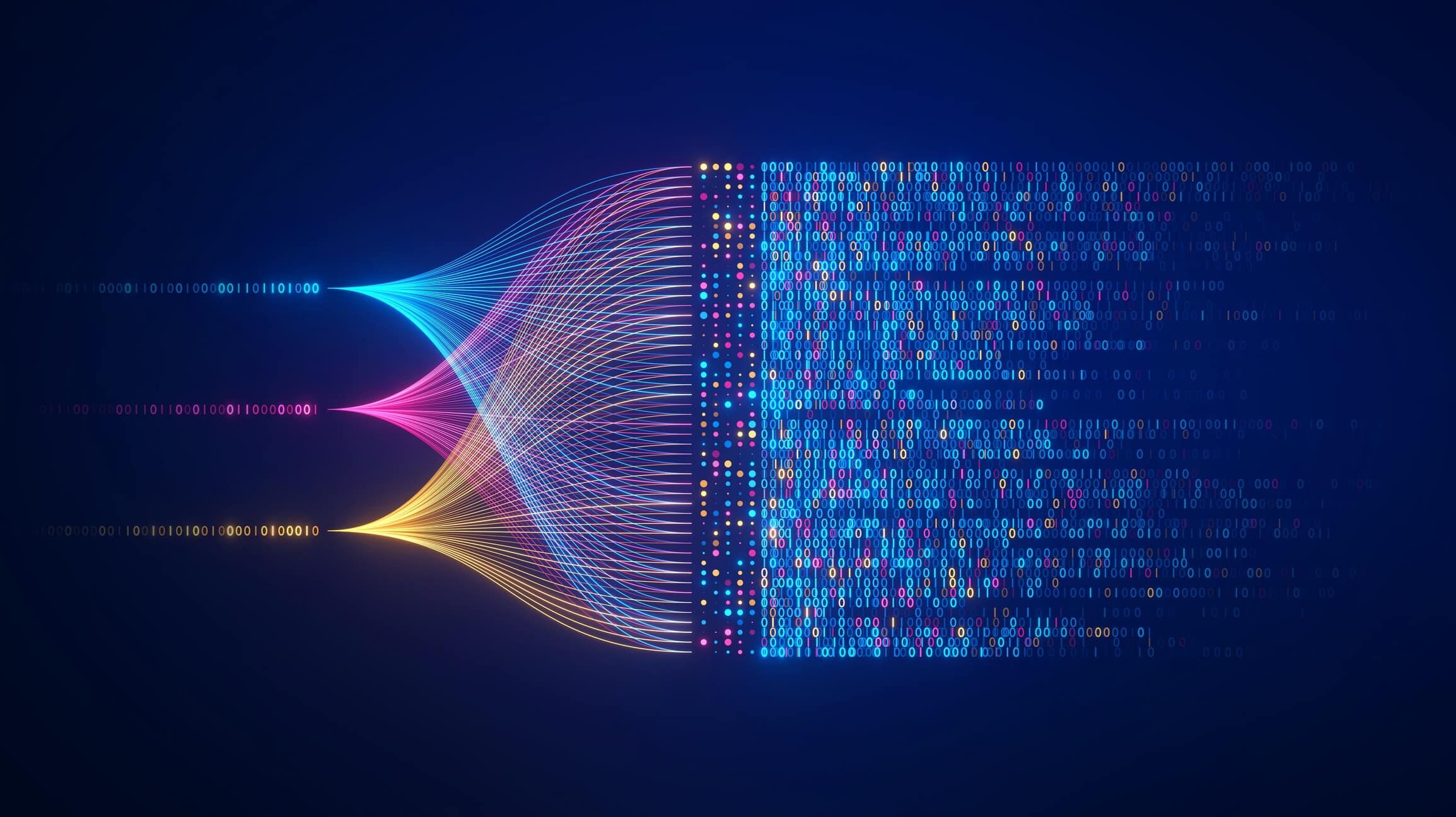

而在資訊安全與供應鏈信任方面,生成式浮水印與協作型感測技術所提出的驗證與監控架構,正為電子製造業提供另一個轉型切口。在AI生成內容與深偽技術日益泛濫的時代,裝置來源與內容真實性的認證機制變得前所未有地重要。浮水印技術未來可直接內嵌於晶片韌體或硬體架構中,成為品牌保護與數位信任的重要機制。這意味著,電子製造商不再只是做出產品,更要保證產品可信任。這樣的角色升級,將推動OEM與ODM廠商在安全韌體設計、驗證機制整合與AI系統標記方面的能力建設,也可能因此改寫全球電子代工價值鏈的排序與分潤結構。

最後,能源科技的發展則帶來製造區位的再思考。先進核能中的模組化小型反應爐SMRs與滲透能技術,雖與電子產品設計無直接關聯,但對重電力需求的電子製造廠而言,若能配套使用穩定、低碳的能源系統,將大幅強化能源自主性與韌性。也因此,未來電子產業的投資選址策略,勢必須納入能源基礎建設可及性、新型綠能技術部署計畫等長期條件考量,這對能源密集度極高的先進製程而言,已非可有可無的附屬變因。