隨著AI技術快速演進,產業應用正迎接關鍵變革。工研院IEK舉辦年度產業趨勢論壇,AI產業趨勢聚焦AI代理人(AI Agent)與實體AI(Physical AI)應用崛起,數位智慧正全面邁向實體落地。臺灣作為科技供應鏈關鍵節點,如何在硬體優勢上強化軟硬整合,成為未來競爭關鍵。

從AI部長到AI勞動力

AI人工智慧正進入從虛擬邁向實體的關鍵轉型期。2025年9月,阿爾巴尼亞總理艾迪·拉馬(Edi Rama)正式任命由人工智慧生成的政府部長「蒂耶拉」(Diella),震驚全球。蒂耶拉雖無實體,但負責監督全國公共採購與招標案,並被賦予零貪腐的目標,象徵AI不再只是輔助工具或顧問角色,而是已進化為具決策能力的AI代理人(AI Agent)。

AI部長的誕生代表一場深刻的技術遷徙——AI正從存在於雲端與軟體中的虛擬智慧,逐步落地為可與實體世界互動的應用系統,包括機器人、無人機與智慧工廠等。這場由「虛擬智慧」邁向「實體智慧」的浪潮,正全面重塑全球產業格局。AI不僅能協助寫作、繪圖,更已參與藥物開發、製造生產與國防應用,從分析型工具轉化為實際操作的關鍵角色,加速產業智能化進程。

面對這股變局,臺灣須積極應對,IEK提出三大核心課題:第一,如何在全球軟硬整合的終極賽局中定位自身價值;第二,如何讓AI掌握產業中隱性技術與經驗,真正落地應用;第三,如何及早布局跨域關鍵人才,以引領下一波科技與產業升級。

全球生成式AI市場將持續呈現高速成長,市場規模預計從2023年的113億美元攀升至2028年的519億美元,年均複合成長率高達35.6%。亞洲正展現強勁的追趕勢頭,預估CAGR達41.7%,成為全球生成式AI發展的重要推力。

隨著AI應用加速滲透產業鏈,企業導入生成式AI的場景涵蓋行銷、金融、製造、醫療、教育與創意產業等多元領域。麥肯錫研究指出,生成式AI不僅能驅動營收成長,更將重塑知識密集型產業的生產力模式,推動企業營運走向智慧化,並引發勞動結構與職能的重組。整體而言,生成式AI的崛起不僅代表科技演進,更象徵全球產業進入智慧經濟新時代的開端。

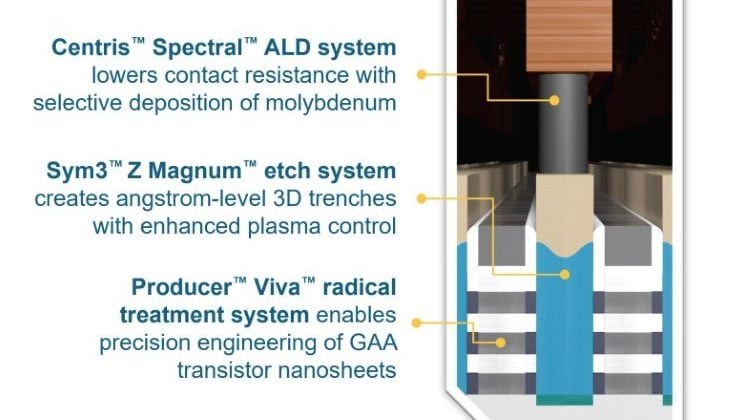

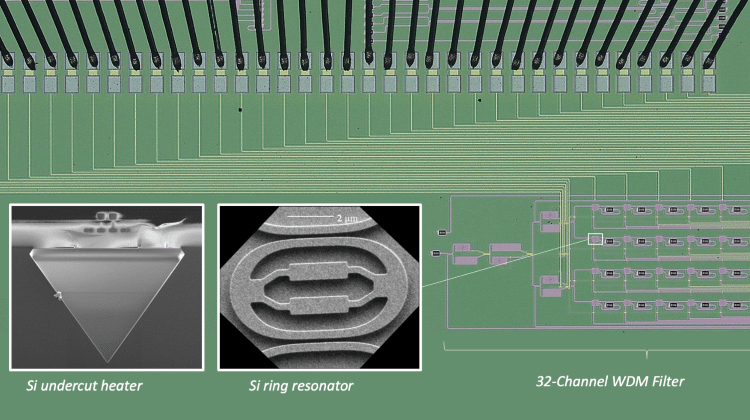

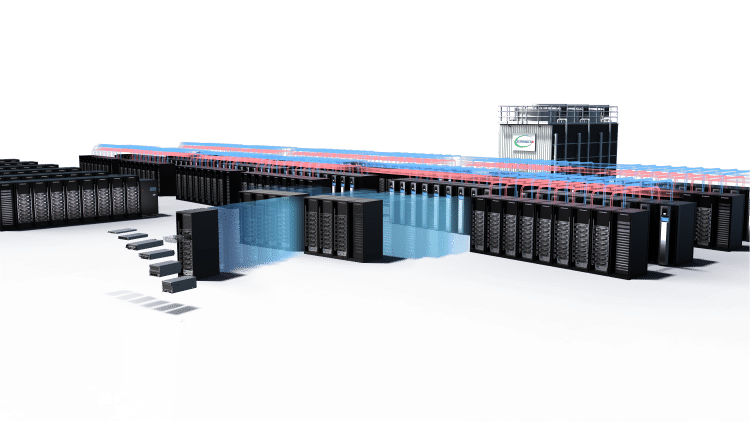

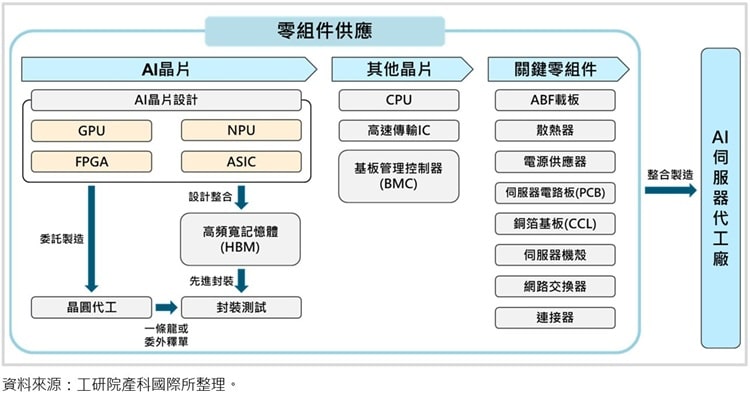

生成式AI與AI算力的需求快速攀升,也推動全球AI基礎建設進入新一輪投資高峰,為臺灣產業生態系帶來重要發展機會。臺灣在AI伺服器代工市場占有九成以上市占,並具備晶片設計、晶圓代工、封測、電源、散熱與載板等完整供應鏈,有機會從代工製造進一步轉型為AI資料中心整合服務供應商,提供一站式解決方案,涵蓋伺服器製造、機電整合、軟體測試與能源配置。此外,AI晶片需求也快速升溫,帶動封裝與散熱技術創新。臺灣可發展CoWoP、CoPoS等先進封裝技術與碳化矽材料,強化在高階AI晶片供應鏈中的主導地位。同時,矽光子與液冷散熱技術成熟,將催生光通訊與冷卻元件新商機,推升交換器、光收發模組與熱管理零組件需求。在資料中心發展方面,未來將朝高密度、節能化、模組化發展,若臺灣廠商能整合能源管理、機電工程與資安方案,將有機會成為全球AI基礎建設的重要輸出基地。從生成式AI、AI算力到AI晶片與資料中心整合,臺灣產業正迎來從代工製造走向高附加價值技術輸出與系統整合的轉型關鍵期,並持續鞏固其在全球AI產業生態中的戰略地位。

到2027年,預計30%的AI代理應用將為多代理的協作應用,以因應企業跨部門的複雜任務;而到2029年,AI代理已成為知識工作者的標配,至少有50% 的白領人士須學會與代理互動、治理並依自身需要建立專屬AI代理。