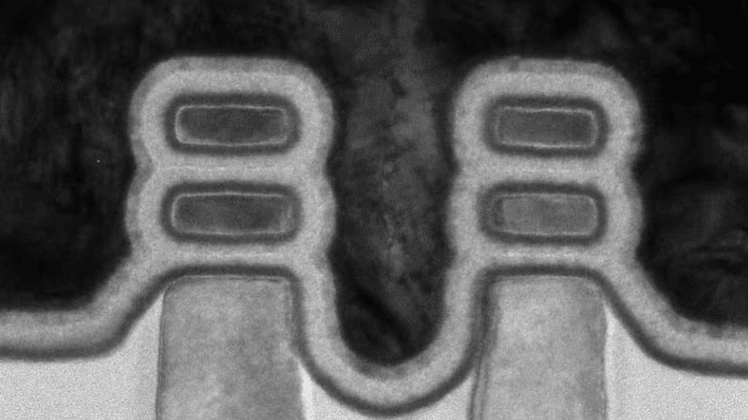

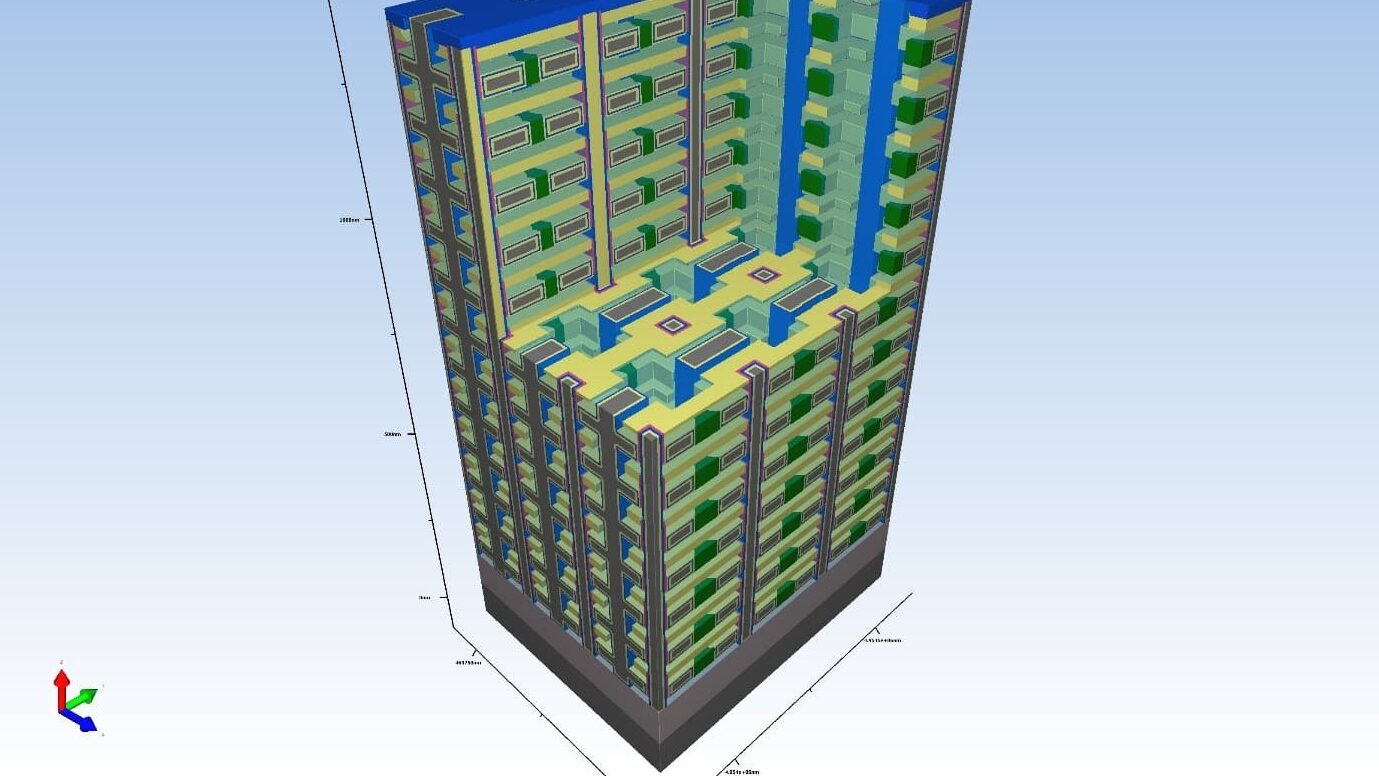

比利時微電子研究中心(imec)在2025年國際光電工程學會(SPIE)光罩技術暨極紫外光微影會議上,發表了兩項有關單次壓印極紫外光(EUV)微影的突破性進展,分別是間距為20奈米的導線圖形,包含與鑲嵌金屬化製程相關的13奈米圖形端到端(T2T)關鍵尺寸(CD),以及在20奈米間距下,利用直接金屬蝕刻(Direct Metal Etch)製程取得的釕(Ru)導線電性測試結果。這些成果部分由歐盟的奈米晶片試驗製程推動實現,標誌著在推進High-NA EUV圖形化的單次壓印性能方面的重要里程碑。

imec在今年2月的SPIE先進微影成形技術會議上,展示了20奈米間距的金屬化導線結構,現在運用單次曝光High-NA EUV微影步驟,實現包含13奈米T2T關鍵尺寸的20奈米間距導線圖形。針對13奈米的T2T結構,已測得最小只有3奈米的局部關鍵尺寸一致度(Local CD Uniformity),立下業界的里程碑。這些成果利用金屬氧化物阻劑(MOR)來實現,該阻劑透過塗布底層、光瞳形照明與光罩選擇來進行協同最佳化。

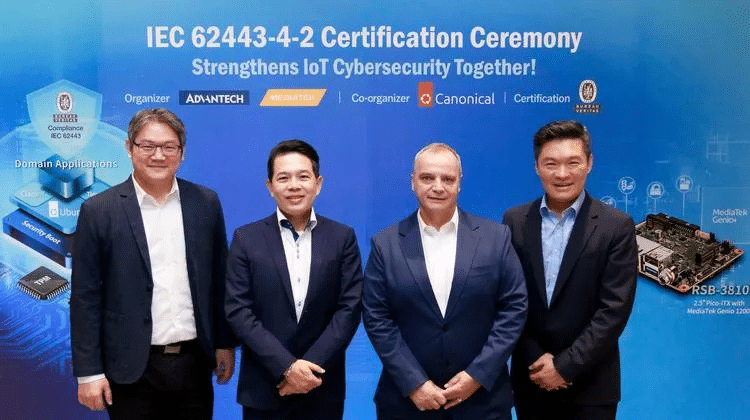

imec運算系統微縮研究計畫的資深副總裁Steven Scheer表示,利用單次壓印High-NA EUV微影來實現這些邏輯設計,能比多重圖形化少掉一些製程步驟、降低製造成本和環境影響力,還能提升產量。這些成果有助於內連導線製造的業界標準—鑲嵌金屬化製程。圖形端到端的結構能夠中斷一維(1D)的金屬軌道,所以是內連導線層的必要零件。為達到邏輯技術發展藍圖的20奈米金屬間距,圖形頂端之間的距離預計會微縮到13奈米以下,同時保持內連導線功能正常。目前持續研發以進一步微縮T2T尺寸,可望達到11奈米,另一項目標是將這些結構轉移到下層的硬光罩,以實現真正的(雙)鑲嵌內連導線。

為了把金屬導線微縮到20奈米以下,業界未來可能會改用替代的金屬化方案。imec的第二項成果是展示釕(Ru)直接金屬蝕刻與單次曝光High-NA EUV微影的相容性。我們成功製出20奈米與18奈米間距的釕(Ru)導線,其中包含15奈米T2T結構與功能正常的內連導線,並達到低電阻。在20奈米間距的金屬化導線結構方面則取得了100%的電氣測試良率。

Steven Scheer表示,ASML與imec在荷蘭費爾德霍溫共建的High-NA EUV實驗室啟用後,imec與其生態系統夥伴在推進High-NA EUV微影和推動業界邁入埃米世代方面取得了重大進展。這次發表的成果立下新的里程碑,彰顯imec在微影研發方面的領先地位。這些成果也為實現歐盟《歐洲晶片法案》在實現2奈米以下邏輯技術節點方面的遠大目標發揮關鍵作用。imec和ASML的High-NA EUV生態系統包含晶片製造商、設備、材料與光阻劑供應商、光罩公司和量測專家,我們與該生態系統緊密合作,持續共同最佳化用來支援邏輯和記憶體技術發展的High-NA EUV微影和圖形化技術。