穿透式電子顯微鏡(Transmission Electron Microscope, TEM)具有原子級的影像和化學成分解析能力[1],是公認的奈米材料分析利器。廿一世紀後,隨著半導體製程進入奈米節點,金屬化製程也從鋁製程改變為銅製程,電晶體的結構由平面的MOS轉成三維的鰭狀(Fin Shape)。

隨著半導體元件尺寸的縮小、結構與材料的改變,半導體元件研發對TEM分析的需求愈來愈高。由於TEM操作系統的精進,如今的中高階TEM多具備有掃描穿透式電子顯微鏡(Scanning Transmission Electron Microscope, STEM)的功能,而且可以靈活切換操作模式。

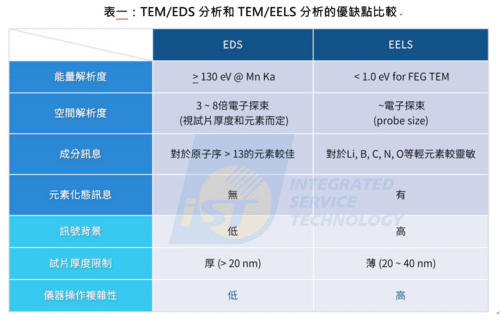

由於半導體業界尤其是台灣,對TEM/STEM數據分析質與量的需求與日俱增,已明顯高於學術和研究單位的標準。為配合這些分析的需求,TEM大廠近廿年來除了提升影像解析度外,也大幅優化了成分分析的效率和辨識能力。加裝在TEM/STEM上的成分分析儀器以EDS和EELS為主。和EDS相比,EELS的操作程序和資料處理程序複雜許多,價格也較高,導致其應用程度遠低於EDS。但是EELS的能量解析度和空間解析度更好,因此EELS在TEM/STEM成分分析領域仍占有不可或缺的位置。下文將概述EELS的功能與特點。

EELS能量分析儀簡介

EELS是電子能量損失譜術(Electron Energy Loss Spectroscopy)的英文縮寫,是附屬於TEM的一種成分分析技術。此成分分析技術收集的訊號是入射電子,也就是從TEM電子槍發射出來後穿過TEM試片的電子。這些電子分成三大類:未被散射電子(Un-scattered Electrons)、彈性散射電子(Elastically Scattered Electrons)和非彈性散射電子(Inelastically Scattered Electrons)。

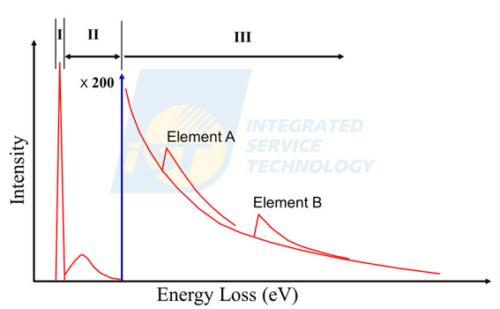

這些電子進入EELS能譜儀,經電磁透鏡偏折後,依其能量呈線性排列,並在放大後進入能量偵測器,經訊號處理後,即形成如圖1所示的EELS全能譜。其橫軸是能量損失,縱軸是強度(或劑量)。整個EELS能量損失譜圖分為三區,零損失峰(Zero Loss Peak)、低損失區(Low Loss Region)與核損失區(Core Loss Region)[2]。

零損失峰由未被散射電子和彈性散射電子組成。當能譜來自於夠薄的試片時,零損失峰的訊號強度通常占總體能譜的98%以上。零損失峰的形貌接近尖銳的高斯峰(Gaussian peak),峰值落在0eV位置。低損失區的範圍約從5.0 eV至50.0 eV,其訊號來自於撞擊到試片原子外層電子的非彈性散射電子。低損失區的形貌則是較寬且稍有點變形的高斯峰,其峰值位置隨材料而異,大致落在15.0 eV至30.0 eV內。50 eV以後的區域則稱為核損失區,由撞擊到試片原子內層電子的非彈性散射電子組成。此區域的能譜表現為1個訊號強度逐漸下降的背景訊號,但在某些特定的能量位置,其訊號強度會急遽上升,再緩緩下降,形成類似鋸齒形狀的訊號,稱之為邊刃(Edges),而非能峰(Peaks)。

這些疊加在背景訊號上的邊刃稱之為特性邊刃(Characteristic Edges),各有其對應的元素。特性邊刃剛上升的位置稱為起始能量,對應該元素在被分析材料內的鍵結能量(Bonding Energy),由於每條邊刃都有特定的微細結構(Fine Structure),從這些微細結構可以推斷其晶體結構訊息或者是能帶結構,因此稱之為特性邊刃。從起始能量的位置則可以判斷元素的種類,例如碳的起始能量位置在284eV,氧的起始能量位置在532eV。

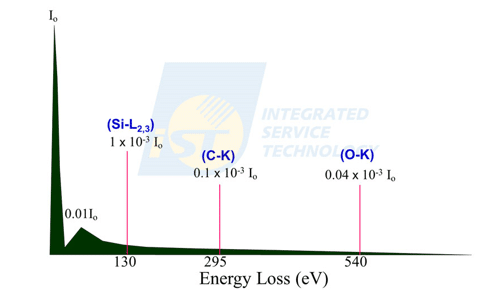

零損失峰、低損失區與核損失區三區的訊號強度差異可達千倍以上。理想的EELS分析情境下,其試片厚度應確保在入射電子在行經試片的過程中,只有一次散射。當使用200KV的TEM,對此類試片進行EELS分析時,如果零損失峰的峰值強度為Io,則低損失峰的峰值強度約為0.01Io,而矽L特性邊刃(Si-L edge)的最高強度約為1×10-3Io,碳K特性邊刃(C-K Edge)則為0.1×10-3Io,氧K特性邊刃(O-K Edge)的最高強度約為0.04×10-3Io,隨著損失能量的增加,訊號強度會急遽降低,如圖2所示。

由於訊號強度變化大,且能量解析度高,因此EELS能譜並不會以全能譜的方式顯示,而是以區段顯示。一般而言,顯示元素化態的EELS能譜,其顯示能量範圍通常為150至200eV;而顯示組成元素種類的EELS能譜,顯示能量範圍約為400至600eV,如圖3所示。

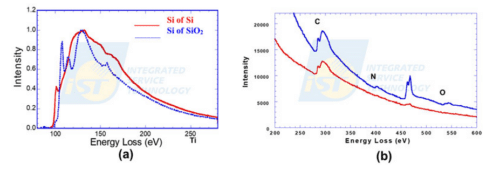

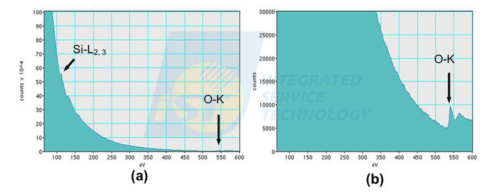

當顯示能量範圍超過600eV後,高能量損失特性邊刃的訊號強度會過低而難於辨認。此時須針對高能量損失的邊刃局部放大。根據圖2可知,矽L特性邊刃的訊號強度通常是氧K特性邊刃的25倍。因此分析二氧化矽的EELS能譜會如圖4(a)所示,幾乎看不見氧K特性邊刃。必須放大縱軸,才能清楚顯示氧特性邊刃,如圖4(b)所示,然而這又造成低能量損失區域飽和,導致看不到矽L特性邊刃。

如同EDS能譜中常見的元素能峰有K、L、M等族的能峰一樣,EELS能譜的元素特性邊刃也有K、L、M等族。

由被K軌域非彈性散射的入射電子形成的特性邊刃稱為K特性邊刃,同理類推L特性邊刃、M特性邊刃等。EELS能譜的特性邊刃的標示法有2種,一種如圖3,只標示元素代號,C、N、O;另一種則標示全名(元素代號加上特性邊刃的種類,如Si-L2,3和O-K),如圖4所示。

EELS成分映像的原理和操作模式

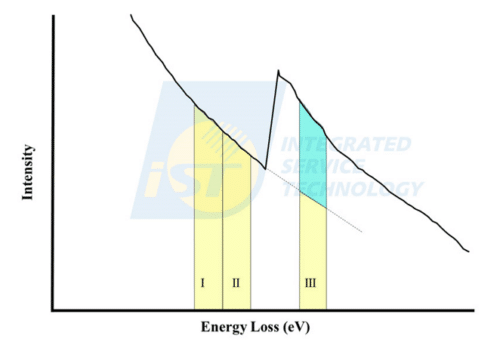

相較於EDS成分映像只能在STEM模式下進行攝取,EELS可以在TEM模式和STEM兩種模式中進行。在TEM模式下執行EELS成分映像時,若要獲得一個元素的成分映像圖,需要計算三個特定能窗的影像,兩個邊刃前影像(I和II)和一個邊刃後影像(III),如圖5所示。

其中,兩個邊刃前影像都是背景訊號影像,而邊刃後影像(III)則是元素訊號和背景訊號的加成影像。透過邊刃前影像,可推算出邊刃後影像中的背景訊號強度(淺黃色區域),將其扣除後的淨訊號(淺綠色區域)即為元素訊號。影像(III)中每一像素的背景訊號都被扣除後,即可得到該元素的成分映像圖。

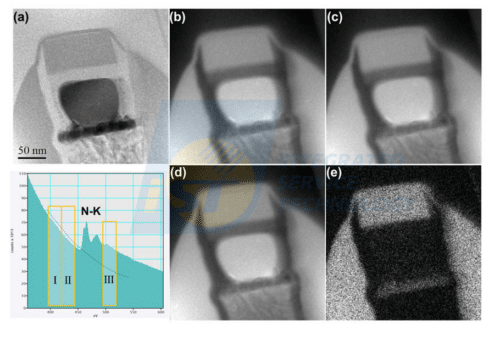

圖6為典型的EELS邊刃前影像、邊刃後影像和計算後得到的氮成分映像圖。很明顯的,無論是邊刃前影像或邊刃後影像,三個能窗影像都無法正確地顯示氮的分布區域,唯有經過計算,扣除背景訊號後的影像才能正確地顯示氮的分布區域,如圖6(e)所示。

如今的EELS成分映像大多在STEM模式下執行,與STEM/EDS成分映像一樣,STEM/EELS成分映像也使用了能譜影像(Spectrum Image)技術,亦即STEM影像中每一像素都紀錄了該點對應的EELS能譜。離線後,再針對特定元素設定3個能窗,計算出該元素的成分映像圖。

EDS和EELS能譜特性之比較和應用

表1整理了TEM/EDS分析和TEM/EELS兩種分析技術的優缺點。和EDS相比,EELS分析的主要優勢是能量解析度高,可以鑑別元素的化態,缺點則是操作和資料處理較為複雜。如果要進行定量分析,做EELS的TEM試片厚度必須要小於一個非彈性散射自由平均行程(L),以避免入射電子離開試片前產生多次非彈性散射。L的長度隨TEM的操作電壓升高而增加,隨試片元素的原子序增加而縮短。

EELS分析是一種TEM奈米成分分析,是EDS分析以外的另一種能量型成分分析技術。EELS的優點是能量解析度高,對於場效電子槍TEM,其能量解析度優於1.0eV,可辨別元素的化態。與EDS相比,EELS對鋰、硼、碳、氮、氧等輕元素的偵測效率更好,但是對高原子序的重元素的偵測效率較差。

(本文作者為宜特科技材料分析顧問)